Por otro lado, se conoce que el MNR gestionó y organizó los sucesivos Festivales de danzas autóctonas y folklóricas

en Compi (1952-para adelante) y en el Estadio (1954-¿?)10. En un claro acercamiento a los principios de

búsqueda de lo originario como parte del simbolismo de lo nacional y en el marco de la Revolución Nacional

el Gobierno creó el Departamento de Folklore, dependiente de la Dirección Nacional de Antropología del Ministerio

de Educación. La política del MNR se basó en los siguientes conceptos fundacionales:

(i) Un glorioso pasado utópico (inventado o real); (ii) una historia de sentimiento de sometimiento a terribles

sufrimientos y esclavitud durante la colonia (anticolonialismo); (iii) una guerra de independencia que rompía

el yugo colonial y donde nacía la República monocultural, y (iv) la revolución nacionalista (MUSEF, 2012).

Por medio del Departamento de Folklore, Julia Elena Fortún publicó La danza de los diablos en 1961 y Panorama

del folklore boliviano en 1976. Yolanda Bedregal y Antonio González Bravo publicaron en 1956 el Calendario Folklórico del Departamento de La Paz, además de artículos en revistas y en la prensa donde evaluaban

danzas o presentaban los festivales de Compi, Ayo Ayo y otros (Guerreros B., 2011). En 1964, Fortún resaltó

la importancia de las danzas folklóricas Morenada, Diablada y Sicuris del Altiplano que el Estado envió a festivales

folklóricos internacionales y sostenía que Bolivia sobresalía por la novedad e innovación de sus danzas

(Presencia 29/05/1967; Presencia 28/05/1969).

Es bastante probable que gracias a estos discursos: la Ordenanza de la Alcaldía, las publicaciones y los Festivales

Folklóricos, que reconocían lo folklórico y ampliaban el repertorio nacional propuesto por Rigoberto Paredes

(1913), que los devotos de la fiesta hubieran tomado conciencia de que su práctica cultural era algo muy

caro a la nación. Aspecto que, más de una década después, se reforzó con la promulgación de Decreto Supremo

Nº 08396 de Régimen legal de propiedad del Estado de la música folclórica (1968), dado durante la dictadura

populista de Barrientos. Mediante el mencionado documento el Estado nacionalizaba, al fin, la música popular

folclórica, además de reconocerla como propia (Barrientos, 1968).

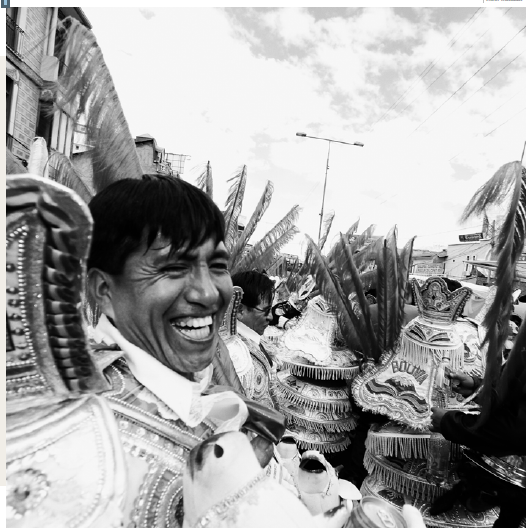

Los danzarines, paulatinamente, comenzaron a verse a sí mismos como los portadores o guardianes de la simbología

nacional. A partir de estos acontecimientos y conductas de autoridades nacionales, los devotos del Gran

Poder optaron por reconocerse como la base de la nación, no sólo por las danzas, sino por su origen étnico. Es

decir, pasaron a proponerse como los sujetos de un proyecto nacional que podría vincularse con el Estado-Nación,

pero estaba claro que la nación, como constructo cultural, era moderna.

Lo cierto es que durante el gobierno del MNR sus políticas culturales y la Revolución Nacional cambiaron los

términos del debate. Reconocer el folklore “nativo”, ampliar el repertorio folklórico de la nación y enviar representantes

a otros países hizo que el sentido común ciudadano vire y mire al folklore como algo fundamental

para el país, pero sobre todo incluyó tácitamente a los devotos y danzarines al ámbito de la nación.

En tal sentido, confirió ciudadanía a la devoción popular, evidenciando que la interpelación popular tuvo frutos

y respuestas. Nada descabellado, si consideramos que el proyecto del MNR era populista y desde su primera

victoria buscó una especie de alianza con los devotos del Cristo de tres rostros. La cualidad de folklore nacional

reconocido por el Estado y como representativo de la cultura nacional se evidencia en su incorporación a las

agendas internacionales, por ejemplo Argentina y Venezuela organizaban festivales folklóricos e invitaban a

Bolivia (Bigenho, 2006).

Por otro lado, el mismo MNR había decidido usar el cine como instrumento de “difusión de la revolución”, es

decir, tenían muy claro el poder pedagógico de lo visual. Así, muy tempranamente se fundó en Instituto Cinematográfico

Boliviano (ICB) en 1952, el mismo fue administrado por Waldo Cerruto, cuñado de Estenssoro, entre mucha de sus tareas de difusión, además de producir documentales propagandísticos, implementó un

proyecto pedagógico, tal como lo cuenta Bigenho:

El proyecto general de Cerruto, con su tono condescendiente, tuvo como objetivo convertir este medio poderoso

en un proyecto pedagógico de nacionalismo, para enseñar a “nuestra gente que hasta ahora ha vivido en la

ignorancia” (Cerruto Moravek 1996: 69). En 1954, el ICB presentó un primer intento de una reseña musical.

Se tituló Viajando por nuestra tierra y, según los informes de la prensa y las entrevistas de otros participantes,

no fue bien recibido por el público. Mientras que la exitosa presencia nacional e internacional en los cines de

Fantasía Boliviana, que comenzó en 1955, no duró más de un par de años, atrajo e inspiró otras presentaciones

folclóricas coreografiadas (traducción nuestra)11(Bigenho, 2006), 276).

El mismo Cerruto tenía un proyecto pedagógico, lo interesante fue que demostró que a la política del MNR le

interesaba trasmitir pedagógicamente sus logros y con ello “influir” en la gente. Naturalmente, el Nacionalismo

Redvolucionario estaba consciente de que debía “educar” al nuevo ciudadano, como resultado de la Revolución

el universo de ciudadanos se había ampliado drásticamente al decretar el Voto Universal. Quizá, por eso tuvo

que ser más brioso para producir representaciones de danza folklórica, algo que aparentemente no se había

hecho con éxito antes. Un intento de documental no fue bien recibido por el público, pero Fantasía Boliviana,

el ballet que fundaron en este contexto, fue exitoso nacional e internacionalmente. A la larga se constituyó en

el referente para otras compañías de danza. Ahí vemos, otra vez, cómo a lado de lo oficial concurrió el poder

performativo de lo popular, de lo local y se lo insertó dentro del discurso oficial.

Por eso también la agenda nacional tocaba esos temas al influjo de acontecimientos externos como la conferencia

internacional para defender a los indígenas (Pátzcuaro, 1940). Quizá por ello, quienes actualmente profesan

la devoción al Cristo del Gran Poder no consideran al MNR, como los responsables de su incorporación a la

agenda de lo nacional. Están seguros de que su reconocimiento tiene que ver con sus propios procesos, sus

luchas y sus diversas formas de hacerse públicos. En la actual coyuntura, incluso parece que resienten que

haya sido el MNR quien apoyó la patrimonialización del Carnaval de Oruro ante la UNESCO y no lo hizo con

su festividad.

Los protagonistas de la fiesta (aquellos que bailan en la misma) no asumen las políticas del MNR de 1952 como

benefactoras para su festividad. Porque además la entrada folklórica del Gran Poder recién adquirió su forma

como tal en la década de 1970; por otro lado, el MNR en sus posteriores gobiernos no le dio un apoyo verdadero,

siendo el Carnaval de Oruro, la festividad favorecida por sus políticas. Incluso los sucesivos gobiernos

del MNR, cuando la Entrada Folklórica del Gran Poder ya había logrado relevancia, no le dieron la suficiente

importancia. Lo más relevante que ocurrió durante los posteriores gobiernos del MNR venía impulsado por

todos los antecedentes y luchas que ya habían realizado. De diferentes modos el MNR solo canalizó la

agenda que tempranamente ya estaba dada e incluso dio vía libre a lo que otras instituciones estatales ya

habían comenzado.

Pese a todos los embrollos germinales que acabamos de describir, el 11 de diciembre de 2019 la fiesta de la Santísima

Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Esa declaración se dio en la XIV Reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio

Cultural Inmaterial (UNESCO) que se realizó en Bogotá, Colombia. Fui parte del Comité Impulsor que logró la

declaratoria y formé parte del grupo que en dos ocasiones previas procuró conformar el mencionado Comité.

Mi experiencia en esas instancias, volvió a verificar todo el ímpetu y todas las ganas que pusieron los actores

sociales y las sucesivas directivas para lograr el cometido. Atestigüé cómo se indignaron cuando otra festividad

menor, un remedo de su misma festividad, fue declarada patrimonio previamente. Sentí su misma rabia

e indignación cuando verificamos que representantes de nuestro propio país fueron los que posibilitaron tal

despropósito. Compartimos sueños, frustraciones y finalmente la alegría respecto a la declaratoria. La misma

demuestra que su agenda y aquello por lo que lucharon desde un inicio llegó al nivel más alto, aunque el camino

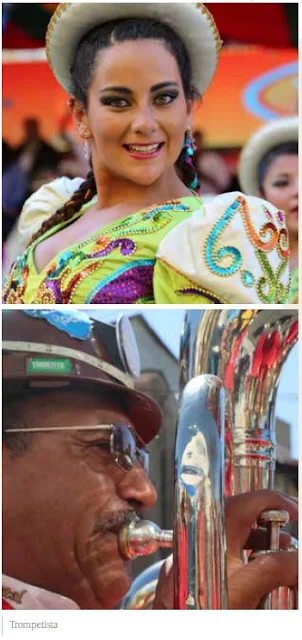

fue enrevesado y tortuoso, no obstante muy celebrado y demasiado bailado. No cabe duda de que se trata,

como los mismos protagonistas lo sostienen, de “la fiesta mayor de los Andes”.